Depuis sa réélection en novembre 2024, Donald Trump et son gouvernement n’ont cessé de menacer alliés comme adversaires de leur mener la vie dure sur le plan économique. Les droits de douane se révèlent alors être l’outil principal de transition du modèle de puissance feutré mais hégémonique des années 1990/2000, vers celui beaucoup plus agressif des États-Unis de Trump 2.0.

Mais ces mesures de guerre économique semblent à première vue contradictoires avec la nature du marché états-unien : une demande intérieure très forte. Ce paradoxe apparent expose-t-il le manque de vision du gouvernement au pouvoir, ou bien est-ce que tout cela se veut en réalité être la mise en action d’une stratégie nouvelle qui rompt avec l’ancien ordre économique mondial ?

Les droits de douane touchent l’ensemble des partenaires des États-Unis

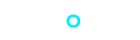

Depuis les premières annonces du gouvernement Trump 2.0, des droits de douane élevés ont été imposés de manière sectorielle et selon le pays exportateur d’origine. Ainsi, en avril 2025 a-t-on pu constater 10% de tarifs douaniers sur l’ensemble des biens importés, cette base variant suivant le degré de déficit commercial avec le pays exportateur. Par exemple, ces taux ont atteint 54% pour les produits chinois, 46% pour ceux vietnamiens, et 20% pour ceux européens. Le secteur automobile, de l’acier et de l’aluminium ont été (et sont toujours) particulièrement concerné, ce qui peine encore plus les pays déjà touchés par les tarifs généraux, à l’image du Japon.

Cette surtaxation, mise en pause durant 90 jours, avait pour objectif de secouer les acteurs économiques internationaux, dans le but ensuite de négocier des taux plus bas, mais plus durables. Bien sûr, il ne faut pas céder à l’idée que ces droits de douane excessifs n’avaient pas pour but de se maintenir ; les aléas géopolitiques, ainsi que la hausse des coûts des entreprises américaines, ont aussi poussé à revoir les tarifs douaniers à la baisse.

Ainsi, suite à cette trêve de 3 mois, les pays « partenaires » se sont empressés de négocier avec les États-Unis pour alléger la charge. Le tableau suivant, issu du Grand Continent, répertorie les différents taux avant et après les accords.

Cette baisse significative des taux a artificiellement provoqué un élan de dynamisme au sein des marchés financiers, notamment visible du côté des actions japonaises.

Ces droits de douane universels n’ont pas de réels fondements économiques, mais plutôt idéologiques

L’application de tarifs punitifs à l’ensemble des partenaires commerciaux est une absurdité d’un point de vue économique (on soupçonne même le gouvernement Trump d’avoir utilisé ChatGPT pour les calculs…). En effet, par l’application de droits de douane, Les États-Unis atténuent la distinction entre leur adversaire systémique chinois et des partenaires concrètement inoffensifs : l’UE, l’ASEAN, et l’Asie du Nord-Est.

Un cas par cas aurait été le bienvenu et aurait permis d’éviter d’infliger des taux injustes à certains, l’Union européenne en premier lieu. Si l’on analyse effectivement le cas de cette dernière, on se rend compte que son excédent avec les États-Unis provient surtout des échanges entre eux et l’Irlande. De fait, sur les 200 milliards d’euros d’excédent annoncé par l’UE en 2024, 87 milliards (soit 37%) proviennent des échanges avec l’Irlande, alors que ce pays ne représente que 3% du PIB de l’union.

Cette concentration s’explique en grande partie par la forte implantation des multinationales américaines issues des secteurs pharmaceutique et informatique. L’économiste Brad Setser expose que ces dernières profitent du climat fiscal irlandais plus avantageux, ce qui grève a fortiori les recettes fiscales américaines. Il suffirait donc que les États-Unis et l’UE serrent conjointement la visse pour constater que le déséquilibre commercial est en réalité plus superficiel qu’autre chose (à noter de plus que les Etats-Unis sont excédentaires au niveau des services).

Ces droits de douane concrétisent la politique cryptomercantiliste du gouvernement Trump

Le concept de « cryptomercantilisme » vient d’Éric Monnet, spécialiste des politiques monétaires, et sert à décrire la vision qu’a le gouvernement Trump de la puissance d’un pays. Selon lui, celle-ci trouve 2 sources : l’hégémonie monétaire du dollar grâce à la cryptomonnaie et l’excédent commercial.

Cette conception n’est pas nouvelle si l’on considère le rôle qu’ont joué les États-Unis durant la seconde moitié du XXe siècle. Pendant cette période, les accords de Bretton Woods faisaient du dollar la mesure de toute chose. En parallèle, le dynamisme de l’économie américaine, accompagné d’aides massives (plan Marshall et plan Doge) ont créé des marchés extérieurs qui achetaient alors les produits américains pour leur reconstruction post Seconde Guerre mondiale. Ainsi, l’excédent commercial américain était global durant la période des « Trente Glorieuses » (1945-1971). Cela, ajouté à l’adossement dollar/or, permettait au pays de dicter ses règles économiques, le rendant hégémonique au sein du bloc capitaliste.

La politique cryptomercantiliste se veut donc être l’engeance de cet âge d’or ; une volonté idéaliste de sortir de la crise actuelle du néolibéralisme. Mais l’originalité du cryptomercantilisme se trouve dans le rôle qu’il donne aux cryptomonnaies : des vecteurs de la domination du dollar.

Le rôle des cryptomonnaies pour asseoir le dollar comme monnaie de référence

Le gouvernement Trump compte accroître l’importance des cryptomonnaies pour conserver la place privilégiée du dollar dans les réserves de change internationales, et pour cause : nous avons pu observer ces dernières années la volonté de certains États de chercher des alternatives à cette monnaie, à l’image des BRICS. La Chine, elle, cherche la dédollarisation au profit de Yuan, que l’on peut voir dans l’augmentation des contrats passés dans cette devise avec les pays du Golfe, autrefois totalement dépendants des États-Unis (Arabie saoudite, Émirats arabes unis,…).

Or, comme le montre ce graphique issu du média indépendant Élucid, le dollar est loin de céder sa place dans l’immédiat, mais le monde multipolaire et morcelé voulu par Trump risque mécaniquement de réduire sa présence à plus long terme. L’utilisation des cryptoactifs, et plus particulièrement des stablecoins, permettrait alors, selon son gouvernement, de pallier ce malencontreux problème.

Les stablecoins sont des cryptoactifs adossés à un sous-jacent, là où les crypto, comme le bitcoin, ont une valeur déterminée par l’offre et la demande. Ce sous-jacent, ici le dollar, permet d’obtenir à la fois les avantages de la crypto (désintermédiation bancaire, rapidité, anonymat) avec celle d’une devise classique (plus de stabilité). C’est accessoirement la raison pour laquelle la Russie considère de plus en plus le stablecoin pour contourner les sanctions.

En démocratisant un stablecoin adossé au dollar, les États-Unis pourraient alors imposer que les réserves de change maintiennent leur quantité de dollar, et aussi contrôler le système de paiement de ses partenaires, comme ils le font déjà avec celui financier. Le stablecoin serait alors un cheval de Troyes du dollar.

Accords douaniers : l’autre cheval de Troyes au service du cryptomercantilisme américain

Les accords douaniers passés pour réduire les droits de douane de Trump comprennent des mesures favorables aux exportations états-uniennes. Illustrons cela avec l’exemple japonais et européen.

Pour le cas nippon, la réduction de 10 points des tarifs douaniers se fait au prix de l’engagement à acheter une centaine d’avions Boeing (le seul moyen pour l’entreprise d’écouler ses avions défectueux ?), à augmenter ses approvisionnements en riz américain de 75%, à acheter pour 8 milliards de dollars de produits agricoles divers et à accroître ses dépenses militaires auprès des entreprises américaines.

Le cas européen n’est guère plus reluisant ; une véritable « capitulation » selon Courrier international. À la taxation de 15% sur les automobiles (coup dur pour l’Allemagne) et le maintien des 50% sur l’acier et l’aluminium, s’ajoute l’engagement de l’UE à augmenter ses imports en ressources énergétiques américaines et à investir 600 milliards d’euros en plus dans le pays, tout en augmentant les achats d’équipement militaire. Cette humiliation est toutefois vue comme une victoire pour l’Allemagne et l’Italie qui n’ont pas voulu entrer dans le rapport de force que conseillaient la France et l’Espagne.

Des réponses divergentes vis-à-vis de la politique commerciale états-unienne

Nous voyons donc que les États-Unis de Donald Trump ne cherchent aucune concession. Mais cette stratégie ne va-t-elle pas s’avérer contreproductive ?

Une recomposition des partenariats commerciaux en Asie

Les pays d’Asie ne restent pas immobiles face à cette véritable tentative de soumission économique, bien au contraire. Cette pression les force à s’adapter, à faire montre de flexibilité.

C’est ainsi que l’on a pu assister en mars 2025 à la rencontre des 3 ministres de l’Économie et du Commerce chinois, japonais et sud-coréen dans l’objectif de discuter de l’élargissement de la coopération tripartite. Les négociations ont pour enjeu l’accélération de la mise en place d’un traité de libre-échange de haut niveau et de la coordination des chaînes d’approvisionnement.

De plus, le désintérêt des États-Unis pour l’ASEAN permet à la Chine de renforcer son implantation en Asie du Sud-Est, à travers de nombreuses délocalisations et un partenariat de libre-échange 3.0 conclu en mai.

Plus globalement, les BRICS+ profitent de ces droits de douane pour approfondir les partenariats entre eux.

L’immobilité de l’UE

Dans l’état actuel, l’UE est court-circuitée dans son fonctionnement par des intérêts contradictoires. L’Allemagne et l’Italie ont, pour ainsi dire, bradé la souveraineté économique européenne. Cela est d’autant plus paradoxal que la Commission avait développé le plan ReArm Europe pour notamment soutenir l’industrie militaire européenne, et que la BCE cherchait à mettre en place l’euro numérique pour développer l’indépendance vis-à-vis du dollar.

Ce revirement soudain se fait aussi sentir dans les discours d’Ursula von der Leyen. Elle qui mettait en avant que les économies américaines et européennes étaient équilibrées, adopte maintenant le point de vue des États-Unis en déclarant que : « L’Europe a un excédent, les États-Unis ont un déficit, nous devons rééquilibrer ».

Avec cet accord, l’UE s’est tirée une balle dans le pied, tout simplement.

L’Europe a un excédent, les États-Unis ont un déficit, nous devons rééquilibrer – Ursula von der Leyen

Conclusion

Nous voyons donc que les droits de douane des Etats-Unis s’incrivent dans une logique cryptomercantiliste. Ils sont une tentative de recréer un espace mondial similaire à celui des Trente Glorieuses, c’est-à-dire morcelé et soumis aux décisions américaines. Face à cela des recompositions s’observent, notamment en Asie, dont les pays cherchent à s’extraire de ces mesures arbitraires. L’UE, quant à elle, expose sa fragilité structurelle dans l’échec de conclure un accord équilibré avec les États-Unis, ce qui doit alerter les citoyens sur la pertinence du modèle d’intégration européen actuel.

Nos experts de chez Phocus1 ont suivi de près l’actualité des droits de douane étant donné que les fluctuations des taux ont une grande influence sur le marché des devises.

Investir dans les devises : la solution Phocus1

Les droits de douanes de Trump ont des effets sur le marché des devises qui peuvent devenir de véritables opportunités.

Phocus1 est un fonds luxembourgeois innovant, spécialisé dans les marchés de devises. Il permet à ses investisseurs d’accéder à une stratégie diversifiée, gérée par des experts du marché des devises et centrée sur des devises fortes.

- Ticket d’entrée : 125 000 €

- Objectif de rendement net annuel : +10 %

- Régulation : Cadre luxembourgeois, reconnu pour sa stabilité et sa sécurité juridique.

- Liquidité : mensuelle à horizon de placement 12 mois.

Avantages de la solution Phocus1

- Protection contre l’inflation et la volatilité

- Exposition à plusieurs devises majeures (USD, EUR, CHF, AUD, etc.)

- Gestion active avec arbitrages en temps réel

- Pas d’exposition directe aux actions ou aux marchés émergents

- Compatible avec des objectifs de diversification patrimoniale

- Pour les investisseurs avertis, minimum d’investissement 125K.

📧 Envie d'en savoir plus sur notre solution d'investissement, contactez-nous

Sources :

Le Grand Continent. (2025, 18 mars). Cryptomercantilisme : la doctrine économique de Donald Trump. https://legrandcontinent.eu/fr/2025/03/18/cryptomercantilisme-la-doctrine-economique-de-donald-trump/

Le Grand Continent. (2025, 25 mai). Le déficit commercial des États-Unis avec l’Union est notamment provoqué par les multinationales américaines. https://legrandcontinent.eu/fr/2025/05/25/le-deficit-commercial-des-etats-unis-avec-lunion-est-notamment-provoque-par-les-multinationales-americaines/

Le Grand Continent. (2025, 27 juillet). L’Union européenne cède à Trump : analyse à chaud du traité inégal qui impose 15% de droits de douane. https://legrandcontinent.eu/fr/2025/07/27/lunion-europeenne-cede-a-trump-analyse-a-chaud-du-traite-inegal-quimpose-15-de-droits-de-douane/

Courrier International. (2025). Économie : droits de douane, l’Europe capitule face à Trump. https://www.courrierinternational.com/article/economie-droits-de-douane-l-europe-capitule-face-a-trump_233526

Zuber, M. (2023). La bataille économique contre la Chine. Où en est la guerre sino-américaine ? [Chapitre]. Presses de Sciences Po. https://books.openedition.org/psn/5419?lang=fr

Courrier International. (2024). Analyse : Chine debout, les damnés du droit de douane. https://www.courrierinternational.com/article/analyse-chine-debout-les-damnes-du-droit-de-douane_231471

Euronews. (2025, 27 juillet). L’Union européenne et les États-Unis scellent un accord commercial évitant une guerre tarifaire. https://fr.euronews.com/my-europe/2025/07/27/lunion-europeenne-et-les-etats-unis-scellent-un-accord-commercial-evitant-une-guerre-tarif