Guerre, crise énergétique, instabilité géopolitique : comment l’économie mondiale résiste mieux que jamais à la tourmente.

Après l’invasion de la France par les troupes d’Adolf Hitler en 1940, beaucoup craignaient la destruc tion imminente de l’Europe et de son économie. Mais pas les inves tisseurs britanniques. L’année qui a suivi l’invasion, la bourse de Londres a progressé ; à la fin des hostilités, les entreprises britan niques avaient même offert à leurs actionnaires un rendement réel de 100 %. Ces courageux inves tisseurs ont dû passer pour fous à l’époque, mais ils avaient raison et ont réalisé de jolis profits.

Une croissance maintenue en plein chaos

Si les dangers actuels ne sont pas comparables à ceux d’une guerre mondiale, ils n’en sont pas moins redoutables. Les experts parlent d’une “polycrise” allant de la pan démie de Covid-19 à la guerre terrestre en Europe, en passant par le pire choc énergétique depuis les années 1970, une inflation tenace, des craintes bancaires, un effondrement du marché immobilier chinois et une guerre commerciale. Un indicateur de risque mondial [“Measuring geopolitical risk”, D. Caldara and M. lacoviello, 2022 and updates, ndt] est de 30 % plus élevé que sa moyenne à long terme [de 1900 à 2025, ndt]. Les enquêtes sur la confiance des consommateurs indiquent que les ménages sont extraordinairement pessimistes face à la situation économique, tant aux États-Unis qu’ailleurs. Les consultants en géopolitique s’en mettent plein les poches, tandis que les banques de Wall Street dépensent sans compter pour s’offrir les services d’analystes pontifiant sur l’évolution de la situation dans le Donbass ou une éventuelle invasion de Taïwan par la Chine.

Au milieu du chaos, l’économie mondiale continue de tourner. Depuis 2011, la croissance s’est maintenue autour de 3 % par an.

D’une certaine manière, 1940 se répète. Au milieu du chaos, l’économie mondiale continue de tourner. Depuis 2011, la croissance s’est maintenue autour de 3 % par an. Au plus fort de la crise de l’euro en 2012 ? environ 3 % aussi. Et en 2016, l’année où la Grande-Bretagne a voté pour le Brexit et les États-Unis pour Donald Trump, ou en 2022, quand la Russie a envahi l’Ukraine ? également 3 % de croissance. La seule exception a été la période 2020-2021, pendant la pandémie. Lorsque les gouvernements ont instauré des mesures de confine ment, beaucoup ont craint une récession comparable à celle de la crise de 1929. En réalité, au cours des deux années qui ont suivi, le monde a enregistré une croissance annuelle du PIB de 2 % : un an de contraction, suivie d’une reprise fulgurante.

Résilience universelle et croissante

L’économie mondiale semble incroyablement bien résister aux chocs, et même de mieux en mieux. Largement considérées comme une source de fragilité, les chaînes d’approvisionnement en biens se sont révélées résilientes. Une offre énergétique plus diversifiée et une économie moins dépendante des combustibles fossiles ont réduit l’impact des fluctuations du prix du pétrole. Et partout dans le monde, les politiques économiques se sont améliorées. D’après la définition standard, la “grande modération”, période de croissance stable et de politiques prévisibles, s’est étendue de la fin des années 1980 à la crise financière mondiale de 2007 2009. Mais peut-être n’a-t-elle pas sombré avec Lehman Brothers. Cette année, seuls 5 % des pays sont sur la voie de la récession, selon les données du FMI, soit le taux le plus bas depuis 2007. Le chômage dans les pays riches de l’OCDE est inférieur à 5 % et avoisine son niveau le plus bas jamais enregistré. Au premier trimestre 2025, les bénéfices des entreprises multinationales ont augmenté de 7 % par rapport à l’année précédente. Les marchés émergents, longtemps sujets à la fuite des capitaux en période de crise, ont désormais tendance à être épargnés par les crises monétaires et celles de la dette. Les consommateurs du monde entier, bien qu’ils se disent déprimés, dépensent sans compter. À tous les égards ou presque, l’économie se porte bien.

L’optimisme des marchés

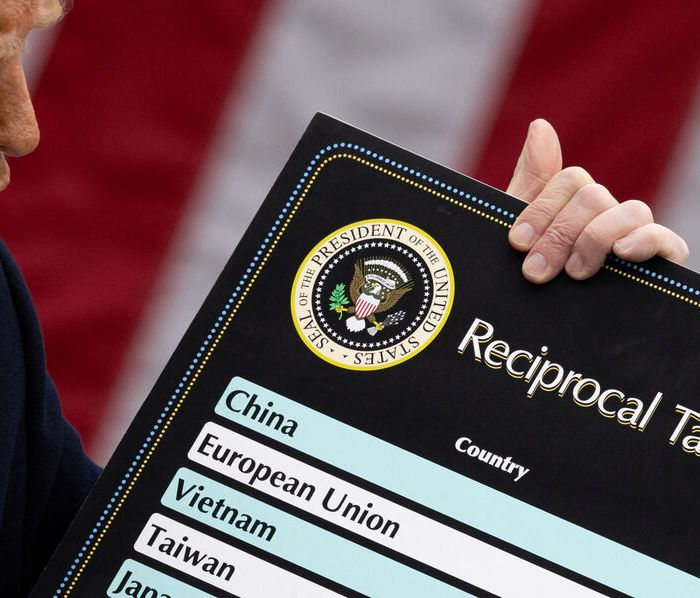

Pas étonnant que les investisseurs soient optimistes. Au cours des quinze dernières années, alors que la polycrise s’intensifiait, les actions américaines ont progressé. Plus de la moitié des marchés boursiers des pays riches se situent à moins de 5 % de leur plus haut niveau historique. L’indice VIX, qui mesure la volatilité des marchés boursiers et sert d’“indice de la peur” à Wall Street, est inférieur à sa moyenne à long terme. Les marchés ont chuté en avril, lorsque Donald Trump a annoncé les droits de douane de son “Liberation Day”, mais ils ont rapidement récupéré leurs pertes. De nombreux investisseurs suivent désormais une règle simple lorsque les marchés baissent : acheter quand les cours sont bas. Ils ne semblent même pas s’inquiéter outre mesure pour les entreprises les plus exposées aux risques géopolitiques. Les entreprises américaines particulièrement touchées par les droits de douane, comme celles du secteur des articles de sport, ne sous-per forment que légèrement le marché. Lorsque Vladimir Poutine a déclenché sa guerre en 2022, la bourse ukrainienne s’est effondrée. Elle a depuis regagné du terrain, avec une hausse d’environ 50 % au cours de l’année dernière. Nulle part ailleurs le fossé entre les experts et les investisseurs n’est aussi marqué qu’à Taïwan. La banque Goldman Sachs publie deux indices des risques “transdétroit”. Selon celui qui est établi à partir d’articles de presse, le détroit a rarement été aussi dangereux. En revanche, l’indice basé sur le marché, dérivé des cours des actions, ne traduit guère d’inquiétudes. Soit les investisseurs sont naïfs, soit, comme en 1940, ils ont une intuition plus fine de la façon dont un conflit avec la Chine pourrait se dérouler.

Le paradoxe du “capitalisme Téflon”

On assiste donc à un paradoxe : un contexte géopolitique chaotique associé à une économie sereine. Cette situation peut rappeler les événements de 1940, mais c’est inhabituel historiquement. Les économistes établissent un lien entre les bouleversements géo politiques et la détérioration de l’économie. Dario Caldara et Matteo Iacoviello, tous deux de la Réserve fédérale américaine, constatent qu’un accroissement du risque géopolitique “présage” une baisse des investissements et de l’emploi. Hites Ahir et Davide Furceri, du FMI, et Nicholas Bloom, de l’université de Stanford, observent que les périodes d’in certitude sont généralement sui vies d’une “baisse significative de la production”. Peut-être quelque chose a-t-il changé. Hites Ahir et ses collègues présentent des éléments qui le laissent penser. Depuis 1990, l’incertitude a moins nui à la croissance qu’auparavant. Les développements récents laissent entrevoir de nouveaux progrès. L’émergence d’une nouvelle forme de capitalisme, que l’on pourrait appeler “économie Téflon”, pourrait être à l’origine de ces changements. D’un côté, les entreprises sont plus aptes que jamais à faire face aux chocs, ce qui signifie que les marchés continuent de fonctionner même en période de crise politique. De l’autre, les gouvernements offrent à leurs économies un niveau de protection sans précédent.

Chaînes d’approvisionnement résistantes aux chocs

Commençons par les chaînes d’approvisionnement. L’idée reçue selon laquelle elles seraient sujettes à des “défaillances” est largement erronée. Pendant la pandémie, certaines matières premières ont vu leur prix augmenter considérablement, mais c’était dû à une forte hausse de la demande plutôt qu’à une baisse de l’offre. Les semi-conducteurs en sont un exemple classique. En 2021, les fabricants de puces ont expédié 1 200 milliards d’unités, soit environ 15 % de plus que l’année précédente. Le secteur n’a pas vraiment souffert d’une “crise de l’offre”. Il a plutôt bien réagi à une hausse extrême de la demande. Selon l’indice de pression sur la chaîne d’approvisionnement de la Fed de New York, les goulets d’étranglement sont restés conformes à la moyenne sur le long terme, même face à la guerre commerciale menée par Donald Trump. Nous [‘The Economist’, ndt] obtenons des résultats similaires dans notre analyse des importations par les États-Unis de 33 000 matières premières entre 1989 et 2024. Pour chaque année, nous avons compté le nombre de matières premières dont les importations ont diminué de plus de 20 % par rapport à l’année précédente tandis que leur prix augmentait de plus de 20 %. On peut en inférer les cas de véritable “défaillance” de la chaîne d’appro visionnement. D’après nos calculs, le taux de défaillance a tendance à diminuer au fil du temps. Les chaînes d’approvisionnement modernes sont résilientes car elles sont gérées de manière professionnelle. Les entreprises de logistique spécialisées ont une portée mondiale et disposent de capacités de stockage et de transport de pointe. De meilleurs systèmes de communications permettent de modifier les itinéraires si nécessaire. Beaucoup de gens ont des emplois qui reviennent en fait à trouver des gains encore plus marginaux parmi les gains marginaux. Aux États-Unis, on compte 95 % de responsables de chaîne d’approvisionnement de plus qu’il y a vingt ans.

Mutations structurelles : plus de services, moins de pétrole

Certains investisseurs estiment que les changements structurels de l’économie jouent également un rôle. “Une économie de services est incroyablement stable”, explique Rick Rieder, directeur des investissements pour les marchés obligataires chez BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde. “Elle n’entre vraiment en récession que lorsqu’il y a un choc majeur, comme une pandémie ou une crise financière.” Depuis 1990, une crise financière.” Depuis 1990, une crise financière.” la consommation trimestrielle de biens aux États-Unis a baissé pendant vingt-sept trimestres consécutifs. En revanche, les dépenses de services n’ont reculé que pendant cinq trimestres. La croissance rapide de la production américaine de pétrole et de gaz de schiste a réduit la dépendance mondiale à la Russie et au Moyen-Orient, comme l’a montré l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine, laquelle n’a pas entraîné la profonde récession prévue en Europe par de nombreux analystes. L’Opep a produit moins de 33 millions de barils de pétrole par jour l’année dernière, soit seulement 12 % de plus qu’en 1973, lorsque le cartel avait réduit sa production et fait flamber les prix. Dans le même temps, le reste du monde a produit 64 millions de barils de pétrole par jour, un chiffre qui a plus que doublé depuis le choc pétrolier des années 1970. De plus, l’économie mondiale est de moins en moins dépendante du pétrole : “l’intensité pétrolière”, définie comme la quantité consommée par unité de PIB, a baissé d’environ 60 % depuis 1973. C’est pourquoi des événements tels que les récentes frappes américaines et israéliennes en Iran n’ont guère affecté le prix du brut.

Politiques budgétaires dispendieuses quoique risquées

Aussi remarquable que soit la flexibilité de la chaîne d’appro visionnement, elle aurait peu d’importance si la demande des consommateurs s’effondrait à chaque fois que leur moral se détériorait. Tel n’est pas le cas, en grande partie grâce à l’action des gouvernements. Les responsables politiques des pays riches sont devenus d’effrénés activistes budgétaires. Pendant la pandémie, ils ont consacré plus de 10 % du PIB à des plans de sauvetage. En 2022, pendant la crise énergétique, les gouvernements européens ont dépensé en moyenne 3 % supplémentaires de PIB. En 2023, en pleine crise bancaire, les États Unis ont considérablement élargi la garantie des dépôts. Lorsque les mauvaises nouvelles tombent, les politiques n’hésitent pas à dépenser sans compter. Et ils le font même sans mauvaises nouvelles, juste pour être sûrs. Le déficit budgétaire moyen des pays riches dépasse aujourd’hui 4 % du PIB, bien au-dessus de la norme des années 1990 et 2000. Leur sou tien va au-delà des déficits budgétaires, qui sont faciles à mesurer. De nombreux pays ont désormais d’énormes “passifs éventuels”, c’est-à-dire des engagements hors bilan qui représentent néanmoins des dépenses potentielles considérables. Le gouvernement fédéral américain est exposé à des passifs éventuels représentant plus de cinq fois le PIB du pays. Lorsque les autorités fédérales soutiennent l’ensemble de l’économie, il n’est guère surprenant que les récessions soient rares. Cette approche présente des avantages évidents. N’est-il pas préférable de vivre dans un monde où le chômage ne connaît que de rares pics ? Même pendant la pandémie, le taux de chômage de l’OCDE n’a jamais dépassé 9 %. Perdre son emploi peut marquer quelqu’un à vie ; éviter ce sort améliore les revenus et la santé. Parallèlement, la persistance de prix élevés des actifs est bénéfique pour qui conque dispose d’un compte de retraite ou d’un portefeuille d’actions. Cependant, ce système a également un coût. Si les banques centrales et les gouvernements parviennent à retarder les crises financières, ils ne feront qu’encourager des comportements plus imprudents, semant les graines d’une profonde récession.

Les marchés émergents résistent au défaut de paiement

Les marchés émergents ont également progressé. Les taux de change flexibles sont plus courants et les décideurs politiques savent mieux éviter les chocs. Entre 2000 et 2022, le nombre de banques centrales des marchés émergents ciblant l’inflation est passé de 5 à 34, comme l’a souligné Gita Gopinath, du FMI. Les marchés obligataires locaux sont mieux établis, ce qui signifie que les pays pauvres peuvent emprunter dans leur propre monnaie à des taux respectables, ce qui les expose moins aux fluctuations mondiales. Même la combinaison de la pandémie, de la flambée des prix des matières premières et de la hausse des taux d’intérêt américains n’a pas fait dérailler les économies en développement. En pourcentage du PIB des marchés émergents, hors Chine, la dette souveraine en défaut de paiement est passée de 0,6 % en 2019 à 1,2 % en 2023. Ce chiffre est insignifiant par rapport aux crises passées. En 1987, le volume de la dette des marchés émergents en défaut atteignait 11,7 % du PIB. Les pays véritablement en difficulté, comme l’Égypte et le Pakistan, évitent aujourd’hui le défaut de paiement. Cependant, comme dans les pays riches, cela a un coût. Avec l’essor de la Chine comme prêteur international et sa participation aux négociations de restructuration de dette, ces dernières ont été presque entièrement gelées. Le FMI et les créanciers officiels hésitent à contraindre les emprunteurs à se mettre en défaut de paiement, préférant leur accorder des prêts au compte-gouttes. Bien que peu de pays se trouvent en défaut de paiement, 59 étaient en difficulté en 2024 selon les estimations du FMI et de la Banque mondiale. Un niveau record.

Faux sentiment de sécurité ?

De nombreux aspects du “capita lisme Téflon” sont là pour durer, pour le meilleur ou pour le pire. La politique économique des marchés émergents ne devrait pas régresser. La Chine n’est pas prête à faciliter les négociations sur le défaut de paiement. Les pays riches, qui vieillissent rapidement, recherchent la sécurité économique – les politiques populistes l’exigent. Les investisseurs s’attendent désormais à des plans de sauvetage dès les premiers signes de difficulté et continueront d’acheter à la baisse. Mais deux risques se profilent toutefois à l’horizon. D’abord, la hausse des taux d’intérêt rend la prodigalité coûteuse. Cette année, les États-Unis consacreront plus de 3 % de leur PIB au service de la dette, soit plus qu’à la défense. Tôt ou tard, les gouvernements devront réduire leurs dépenses. Ensuite, les chocs géopolitiques risquent de s’intensifier à un point tel que même les robustes chaînes d’approvisionnement actuelles ne pourront plus y faire face. Une invasion de Taïwan par la Chine pourrait anéantir, presque du jour au lendemain, l’approvisionne ment occidental en semi-conducteurs haut de gamme. En 1940, les investisseurs de la City ont parié que la guerre ne ferait pas obstacle à leurs profits. En 2025, le pari des investisseurs est plus subtil : celui que les politiques, les régulateurs et les banquiers centraux continueront à les soutenir lorsque les choses tourneront mal. Le danger est que, lors de la prochaine crise, la facture de cette protection perpétuelle arrive à échéance, et elle risque d’être salée.

THE ECONOMIST

Source :

Le nouvel Economiste – n°2280 – Du 1er au 7 août 2025 – Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi

© 2025 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. Source The Economist, traduction Le nouvel Economiste, publié sous licence. L’article en version originale : www.economist.com.